He de reconocer que, desde que descubrí su obra, durante mis años en la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense, se convirtió en un compañero habitual de momentos de asueto pero también de trabajo, pues sus libros, que exploran un abanico desbordante de temas y géneros, nos ofrecen la posibilidad de adentrarnos no sólo en la literatura de esa floreciente Centroeuropa de principios del siglo XX, sino que nos hablan de la política, de la sociedad, de la cultura, de la tremenda crisis de la conciencia burguesa de aquella vieja sociedad que veía desmoronarse su antiguo mundo. Me refiero, sin duda lo habrán adivinado, a Stefan Zweig, un prolífico escritor cuya descomunal obra no deja de sorprenderme y fascinarme. Comparto mi afición por él con otro autor con el que coincidió en el mismo marco cultural, el del Imperio plurinacional de los Habsburgo, antes y después de su destrucción como consecuencia de la Gran Guerra, el escritor húngaro Sándor Márai. Ambos me resultan geniales y de los dos devoro traducción tras traducción.

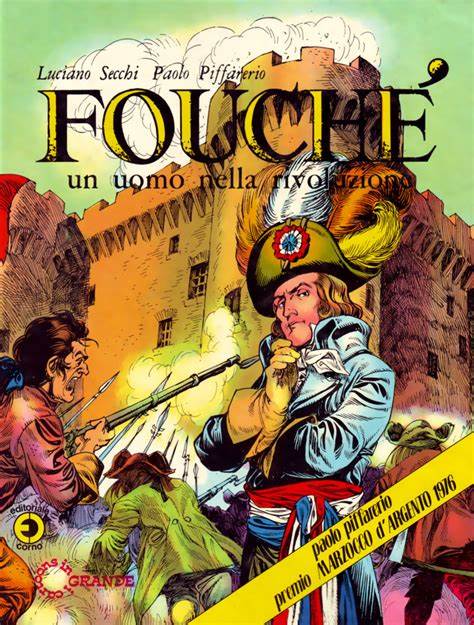

Quizá lo que más me fascina de Zweig, junto a la capacidad analítica que le llevó a desgranar la gran crisis que condujo a Europa al cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, es el modo como presenta la complejidad psicológica de los personajes que biografía. Porque junto a la novela, el teatro, el ensayo e incluso la poesía, Zweig trabajó de un modo genial el género biográfico, tanto en modo comparativo, presentando paralelamente diversas figuras de la historia cultural europea, como de manera monográfica, escribiendo sobre la vida –particularmente la interior, la que se escapa a la mera descripción superficial– de algunos personajes importantes del pasado. Ahí están las vidas de María Estuardo, Erasmo de Rotterdam, María Antonieta o su admirado Romain Rolland. Pero sin duda la más fascinante, bajo mi punto de vista, es la de ese genial traidor, político camaleónico como pocos, superviviente nato, que fue Joseph Fouché.

Fouché es una figura que suele generar rechazo, un ser repulsivo por su falta de principios, por su capacidad de traicionar a todos y a todo, desde Dios, abandonando su vocación religiosa para poco después saquear iglesias, a Napoleón, a quien supo engañar y vender, pasando por Luis XVI, cuya muerte votó cambiando de opinión en menos de veinticuatro horas, Robespierre o Carnot. Un político del que sus contemporáneos afirmaron que era un traidor nato, miserable intrigante, tránsfuga profesional, deplorable inmoral. A quien la mayoría de los historiadores que han analizado la Revolución Francesa han despreciado, viendo en él una figura casi secundaria de la gran política. Pero que, sin embargo, como él mismo señalaba ufano, sobrevivió a Robespierre y triunfó sobre Napoleón, dos figuras gigantescas con las que se midió, enfrentó y finalmente venció. Un intrigante que, entre bambalinas, manejaba los hilos de la gran política, al que, a pesar del desprecio que sentían por él, tuvieron que acudir personajes tan dispares como Talleyrand –ambos se odiaban–, Napoleón, Metternich o Luis XVIII.

Leer la extraordinaria biografía que elaboró Zweig hace brotar, en nuestra alma y en nuestro intelecto, sentimientos encontrados. Brota espontánea la repugnancia, pero, a la vez, no podemos dejar de admirar la habilidad de este político –diplomático lo define Zweig– que supo no sólo sobrevivir a personalidades de mayor categoría o genio, sino también resolver problemas que otros, quizá más atrayentes como personas, fueron incapaces. Fouché llegó a saber todo sobre todos, y este poder, el poder de la información, le hizo ser poderoso, temido, aunque jamás amado. Quien no dudó en ametrallar a la población de Lyon durante la Revolución, trató de convertirse, contraviniendo a Napoleón, en artífice de paz en Europa.

Fouché fue un genial camaleón, que pasó de ser en 1790 un austero profesor de seminario a profanador de templos en 1792; de comunista en 1793 a multimillonario cinco años más tarde; de ferviente jacobino a duque de Otranto. Un Maquiavelo para el que la Razón de Estado era él mismo; un amoral para quien el logro del poder era una verdadera obsesión y no dudaba en utilizar los medios que fueran necesarios, traicionando sin pudor a quienes le habían ayudado o apoyado. Un hombre frío, inexpresivo, que sabía controlar sus sentimientos, como cuando Napoleón, fuera de sí, y tras acusarle de traidor, le gritó que debería ahorcarle, a lo que Fouché respondió inconmovible: “no comparto la opinión de Vuestra Majestad”. Jugador siempre a dos bandas, tenía la habilidad de saber pasar, en el último momento, al bando vencedor, que en definitiva, era el suyo, fuera el que fuese.

Leer la fantástica descripción que nos ofrece Zweig del duque de Otranto, ministro de Policía de Francia bajo diferentes regímenes, no deja de resultar, en el actual contexto político español, especialmente sugerente e inquietante. Porque, sin duda alguna, al recorrer las páginas de una obra que en la cuidada edición de Acantilado aparece subtitulada como Retrato de un hombre político, no deja de venirse a la imaginación otra figura marcada por la fluida evolución de sus más “firmes” ideales. Alguien que, no me cabe duda, merecerá, cuando una vez caído del pedestal sea repudiado por sus ahora más fervientes devotos, un juicio de la Historia que coincidirá en gran medida con la de aquel feo y frío político, cuyas únicas pasiones fueron la ambición y la intriga. Y que acabó, finalmente, muriendo en el destierro, olvidado y despreciado por todos.