El mundo de lo virtual nos ha sumido, bajo su apariencia de racionalismo ciego, en una dinámica atávica de magia adaptada al contexto de los más modernos artilugios técnicos: donde lo visible y lo invisible pugnan por dominar un mundo cuya realidad simulada transcurre recluida entre pantallas. Por eso decimos que son los escritores esquivos (antipáticos, incluso), que escriben su obra recluidos en la incógnita de una foto vacía, aquellos que han demostrado ser las mentes que mejor han comprendido el nuevo paradigma histórico y, más aún, literario. Es el caso de Pynchon, también del sobredimensionado Salinger, y por supuesto del genial William Gaddis.

En el ámbito de la narrativa en lengua inglesa, podemos decir que William Gaddis es el más importante de entre los escritores posteriores a James Joyce; si el autor de Ulises (1922) acopia y resume en su figura, en cuanto que genio y epítome, todo lo que significa la novela en el siglo XX, Gaddis hace con Los reconocimientos (1955) lo propio para el siglo XXI: la obra de John Barth, Thomas Pynchon, William Gass, John Hawkes, Donald Barthelme, Robert Coover, Don DeLillo, David Foster Wallace, Richard Powers, Evan Dara, George Saunders, William Vollmann, David Markson… Y un largo etcétera que no se entendería sin que antes que todos ellos estuviera esa luminaria de Gaddis: desbrozando sendas que hasta ese momento parecían ignotas.

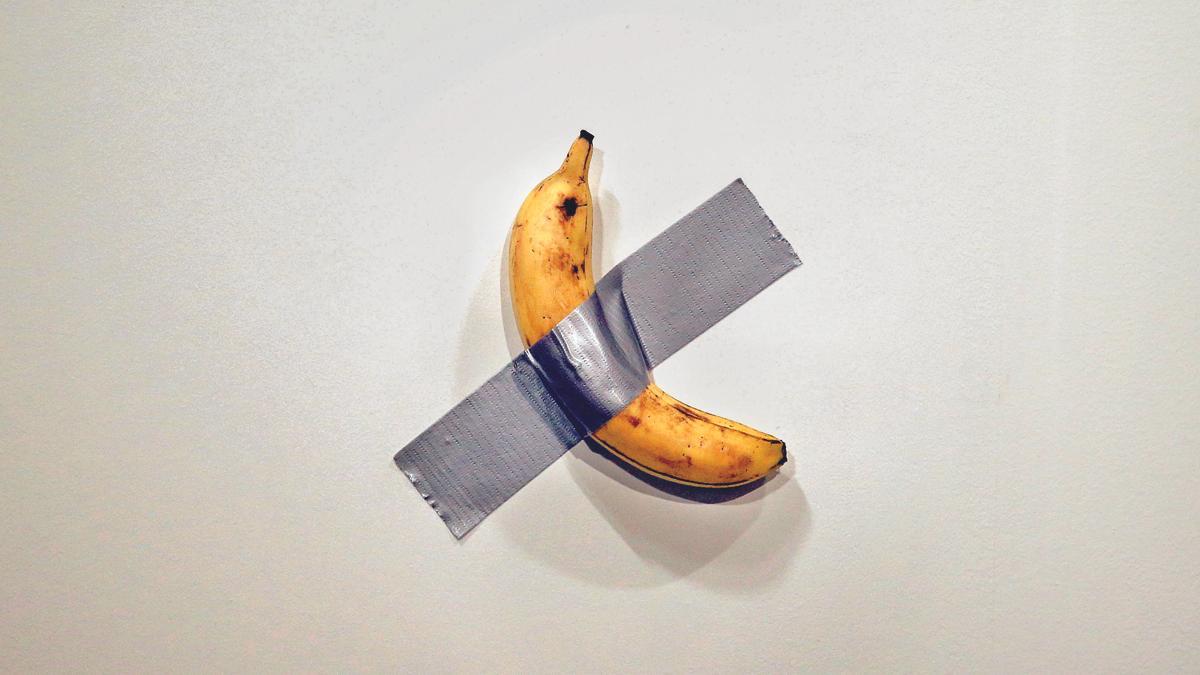

Hay una frase del perspicaz E.M. Forster que reza: «Es evidente que tras Tristam Shandy se esconde un dios, un dios que se llama Caos y que algunos lectores no saben aceptar». Con la muerte de Dios decretada por Friedrich Nietzsche nació un cáncer ontológico: la entropía que subliman James Joyce y William Gaddis, sendos maestros de lo vulgar, en un mundo cuya ósmosis se conforma a partir de lo caótico: donde «todo está conectado». El tema de Los Reconocimientos es el arte en una sociedad donde la falsedad es moneda de curso legal, un motivo expresado a través del mitologema del pacto fáustico de aquel que vende su alma al mal.

Camino insoslayable para todo aspirante a artista en nuestro tiempo, donde Recktall Brown sería el diablo, encarnado en un marchante de arte neoyorquino con una visión empresarial consistente, que seduce al protagonista de la novela, Wyatt Gwyon, afirmando que la única forma de arte realmente posible en nuestro tiempo donde el arte ya ha acabado es la falsificación, el plagio, la retroalimentación falaz. Esa falsificación realizada por Gwyon tiene su sede metafórica en el excelso arte del Renacimiento: ese instante histórico que supone el nacimiento de la perspectiva pictórica y el nihilismo filosófico, del claroscuro tenebrista, del capitalismo mercantilista, del iluminismo cientificista y del yo moderno individualista. El tratamiento de todo ese problema desde tan altas miras intelectuales resulta más profundo de lo atisbado en la mayoría de escritos de filosofía de los dos últimos siglos.

El artista, figura central en la novela, no puede abandonar el mundo capitalista, ni tampoco permanecer en él, y es por esa paradoja inextricable que opta por vivir oculto tras la máscara y el parapeto que ofrece la imitación. La brillante metáfora que cierra el libro muestra cómo un pianista toca una partitura olvidada en una augusta iglesia local que acabará derrumbándose a consecuencia del peso irremediable del tiempo, acabando así con la vida del intérprete. El mundo del arte es un universo de fantasmas y de muerte, en contraste con el mundo de deseo y consumo en el que hemos quedado todos atrapados como las moscas en una tela de araña. La recreación interpretativa se destaca, así, como la última forma digna de creación artística.

Si con la reflexión inabarcable presente en Los Reconocimientos Gaddis inicia una de las mayores obras literarias de nuestro tiempo, con su obra póstuma Ágape se paga (2002) se cierra todo un ciclo incomparable de las letras modernas, a través del aullido beckettiano de una voz fatigada que se enfrenta a la imposibilidad física de igualar los logros de su juventud. Enfermo de cáncer de próstata, Gaddis se dio cuenta de que no podía escribir otra novela total e inabarcable, al estilo de sus grandes títulos, tales como Gótico Carpintero y Su pasatiempo favorito, por lo que en su lugar decidió apostar por un monólogo a imitación del de Thomas Bernhard, para no tener que dejar atrás una obra inconclusa.

La última obra de Gaddis trata sobre «el derrumbe de todo»: una sociedad sin ágape (o amor), ni trascendencia, ni sentido, ni valores, ni lenguaje, ni, por supuesto, atisbo alguno de arte. El protagonista de Ágape se paga (Agapē Agape, en el original) habla desde una voz anónima cuyo origen podemos rastrear hasta llegar a la página 244 del clásico JR (1975), donde aparece el escritor acabado Jack Gibbs disertando sobre la mecanización de las artes, que ya había sido el tema central de la anterior novela de Gaddis, Los Reconocimientos. El discurso de Gibbs, que apenas si encubre el del propio novelista, bebe de autores teóricos como Lewis Mumford o Walter Benjamin, mezclando la tan manida noción de «pérdida del aura» con una exploración de ese espacio liminar donde se entremezclan el juego y la técnica.

En Ágape se paga se percibe sobre todo la influencia de la novela El malogrado (1983), de Thomas Bernhard, donde a su vez cobraba un especial significado la esquiva efigie del pianista más misterioso del siglo: Glenn Gould. Gaddis sustituye la torturada figura del artista europeo envuelto en una aureola neorromántica por una mordaz reflexión en torno a la obsesión por un piano mecánico. Así, podemos concluir que la entropía expansiva característica de la obra de Gaddis termina concluyendo con la entropía de nuevo cuño, más bien introspectiva, de una sociedad donde ya no queda ningún tipo de amalgama social. Y es por ello que la técnica clásica del diálogo polifónico como forma de narración acaba derivando en el empleo del monólogo obsesivo como punto de fuga de la angustia existencial del neurótico contemporáneo.

Gaddis fue el primero de todos en llegar a un espacio ignoto de la ficción literaria que los críticos, haciendo gala de una pobre capacidad para catalogar (léase: matar) la letra escrita, dieron en llamar: posmoderidad. Ahora, tras la muerte trágica de Foster Wallace, y la más reciente (y natural) muerte de los muy ancianos Barth y Coover (ambas de 2024), el autor de Ágape se paga resalta también como el principio del fin de una gran tradición literaria que, por proyectarse hacia un futuro que no conocemos, reduce nuestro presente a lo que es: un espacio pobre, depauperado, de transición hacia algo mejor en todos los niveles… También en el estético.

Puede que Ágape no sea, a la postre, la gran obra del gran autor de la narrativa posmoderna, pero sin duda es su obra más agresiva, en tanto que canto desesperado de un artista fracasado: aquel que, incapaz de subvertir el principio de realidad con su obra, al menos supo generar una forma artística capaz de pensar su tiempo con una magnitud a la altura del desafío que entraña comprender la historia humana.